Por Raúl Escobar

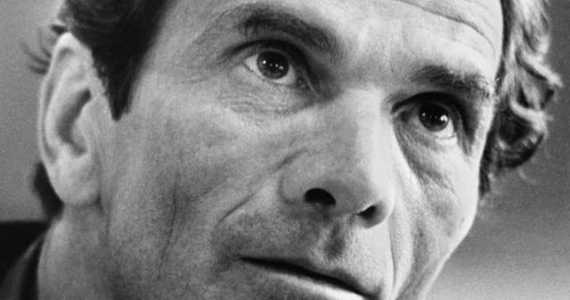

Hace cuarenta años moría Pier Paolo Pasolini, escritor, poeta y director de cine italiano. Un repaso por su vida y obra.

Dueño de sí mismo de manera innegociable en un mundo que comenzaba a habilitar la puesta en venta de todo, de los objetos y los seres tanto como de los principios y valores, Pasolini transitó el último año de su vida, lo que hoy podría parecernos un verdadero vía crucis moderno, tomándole incluso prestada esta imagen a su incansable capacidad de procurar restituirle dimensiones histórico-materialistas a lo sagrado.

Durante todo 1975, el cineasta intervino constantemente en el debate público con furibundos artículos en los diarios, denunciando las complicidades del gobierno con los industriales y banqueros para perpetrar lo que consideraba el peor de los crímenes y “genocidios”; ya no solamente el de la ordinaria corrupción estatal al servicio de grandes intereses privados, sino además el más grave de todos: el de consentir una inmersión indolente del pueblo entero en una nueva cultura del consumismo y la violencia.

La Democracia Cristiana ejecutaba, pero la falta de reacción política del PCI no podía leerse más que como venia silenciosa. Solo, entonces, lleno de enemigos, Pasolini caminó incólume el resto de su destino hasta la playa, la noche del 2 de noviembre. Y su propia muerte en esa playa de Ostia, asesinado a golpes por varios sujetos y no uno solo (hoy ya sin las dudas que la justicia italiana de 1979 se preocupó por no despejar), incluso hasta esa muerte le llegó ejerciendo su fe en el amor. En un amor distinto, por supuesto; uno ni adiestrado ni respetable. Una clase de amor que impugnarían los “normales”, a los que él tanto importunó en cada carta, en cada intervención pública. La clase de amor que vale la pena vivir justamente porque pone en peligro ese nudo de convenciones, certezas y afiliaciones que llamamos “sujeto”.

Esa visión crítica y feroz del amor es la que también alimenta sus películas. El rescate de la cultura popular presente en toda su obra cinematográfica, es no sólo efecto de la (pesada) herencia neorrealista del cine italiano hacia los años 50, sino todo un gesto político decidido. La Italia opulenta del “boom” económico no tiene lugar en los primeros filmes de Pasolini; recién en 1968 le dedicará a ella, en Teorema, todo su bombardeo argumentativo: una verdadera comprobación teoremática, paso por paso, de la corrosión constitutiva de la burguesía.

Pero en el corpus general de sus filmes, son los sectores populares los protagonistas, y más aún: la marginalidad que linda con la delincuencia. Los totalmente excluidos de aquel proyecto, de todo proyecto. “Subproletariado” es el término de jerga marxista con el que el autor los nombra. Con ellos, con su rara religiosidad, modelando actores a partir de su contacto personal con estos verdaderos “subproletarios” que no ejercían esa profesión, de Accattone a Pajaritos y pajarracos Pasolini construiría de nuevo esa experiencia de lo popular que consideraba en extinción (y que en ese último año de 1975, decretaría definitivamente masacrada); reflotaría los trazos de una experiencia social histórica que siempre había significado para él, una resistencia a toda forma de Poder. Tal vez atender el amor del autor por esos seres reales, de carne y hueso, y a la vez por lo que para él representaban histórica y políticamente (teórica y prácticamente), tal vez atender esa doble vía ayude a estimar la potencia estética de sus mejores filmes. Son obras que, si bien buscan transmitir una cierta mirada híper politizada, propia, autoral, no por ello abaratan la materia concreta de la que están hechas: cada cuerpo, voz, movimiento de cada personaje, van cargados con su “verdad” contextual. El artista no los ha sacrificado para decir lo que tuviera que decir. Muy por el contrario: encuentra en todos esos elementos prestados, en su heterogeneidad, la razón misma de hacer política mediante una vía estética; y la posibilidad de lograr con ello una forma de arte popular.

Vivir este amor por la vida, por el pueblo y por su historicidad trágica le costó el aislamiento intelectual en Italia y caer en la decepción hasta de su propia obra. Despreciado por sus viejos interlocutores del mundo de la política y los medios, denostado permanentemente por su condición sexual, el desesperanzado Pier Paolo sin embargo arremetió cada vez más sin miedo contra el establishment, volviéndose un escándalo. Polemizando públicamente, denunciando altos dirigentes de manera diaria, buscando generar controversia en el corazón de un imperturbable sistema político nacional que lo detestaba en silencio. Esa misma lucidez amarga lo empujó el último año a “abjurar”, también públicamente, desgarradamente, de la “Trilogía de la Vida” (El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches, filmadas entre 1971 y 1974), admitiendo con tristeza que aquel proyecto de rescate de lo popular –que había incluido sus indagaciones sobre la función social del mito y de la tragedias griega, más viajes y rodajes exploratorios por Africa- no era ya realizable.

Los jóvenes pobres no podían ser más el sujeto ideal para un mundo alternativo: el confort o las fantasías consumistas y la droga han borrado toda posibilidad de una cultura popular que resista, que no quiera acomodarse al mundo moderno. Exclusión pero ya sin imaginarios ni tradiciones propias: todos quieren lo que la tele vende. Pier Paolo consideraba a esto “peor que el viejo fascismo”.

Es imposible no inscribir su crimen y sus brutales características, en esta lectura socio-política ultra crítica de la realidad italiana de mitad de los 70. Imposible también dejar de hacerlo con la historia de su investigación judicial, plagada de sospechosísimas desidias y vistas gordas. Imposible, por último, no percibir la agudeza con la que este poeta-ensayista-dramaturgo-cineasta, muerto hace ya 40 años, grita descripciones atroces que podrían aún aplicarse a conflictividades actuales. La incomodidad que resulte de escucharlo seguirá siendo nuestro problema.