Entrevista a la escritora colombiana, sobre su primera novela, Indócil, y su vínculo con Buenos Aires, la militancia y la memoria.

Por Andrea Bravo/Foto de Portada Catalina Bartolomé

Laura (Bogotá, 1986) es magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). En 2020 ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica con su libro de cuentos Sofoco (Concreto Editorial, 2021), y en 2023 publicó Diario de aterrizaje (Bosque Energético), donde narra su regreso a Colombia luego de vivir siete años como extranjera en la capital argentina.

En esta oportunidad, la autora recupera un momento histórico: la Huelga de las Escobas de 1907 —encabezada por mujeres y niñxs inquilinxs que denunciaban el aumento abusivo de los alquileres y las condiciones de hacinamiento en los conventillos—, junto a los ecos de la despiada Campaña del Desierto, marcada por el genocidio indígena.

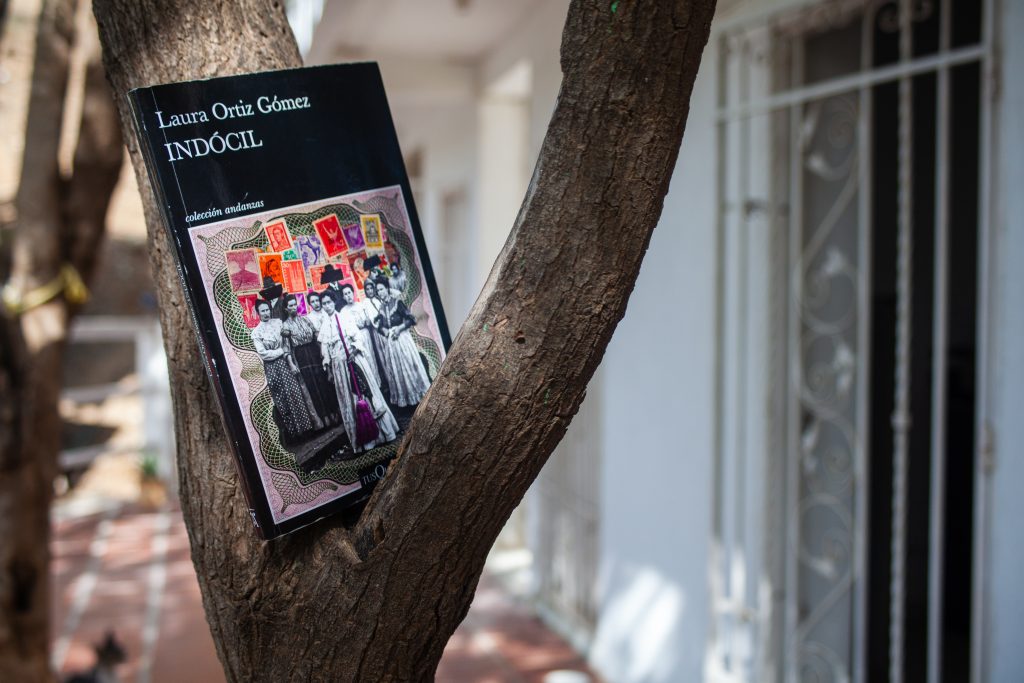

Indócil (Tusquets, 2024) es la voz de una vieja casona de San Telmo que observa las injusticias de la desigualdad a través de sus habitantes: Vira y Olena, inmigrantes pobres que trabajan en la limpieza para pagar el arriendo del altillo, donde se aman en secreto. Las tres —la casa y ellas— aprenden a soñar con una sublevación.

En un contexto actual, donde crece la crisis habitacional impulsada por la especulación inmobiliaria, Indócil nos recuerda la importancia de la organización colectiva, el cuidado al otrx y la solidaridad como formas de resistencia frente a la violencia estructural.

MARCHA: Cuando llegaste a Buenos Aires, ¿cómo viviste esa militancia política tan intensa que hay allá? ¿En Colombia ya tenías algún tipo de militancia?

LAURA: En Colombia mi militancia era la promoción de lectura, y eso implicaba ir a territorios muy difíciles, pero sin bandera política visible. Eso nos permitía entrar sin tocar intereses demasiado sensibles. Era una forma de buscar grietas en lugares muy duros. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional nos pedía armar clubes de literatura colombiana, en municipios priorizados por el conflicto, y yo pensaba: “¡Nos están mandando a que nos maten!”. Pero una buscaba las maneras, porque lo que pasa con el conflicto es qué se puede decir y dónde, en la ruralidad no es fácil. Había que tener una lectura muy compleja del contexto. Siento que esa era mi militancia, buscar una grieta ahí. En Argentina no milité directamente en ningún partido, pero observé con fascinación la manija política. Algo que me conmovió mucho fue ver que sí existen las Organizaciones de Base, cosa que en Colombia es casi imposible, es el país más peligroso del mundo para ser líderes ambientales y sindicalistas. Ver organizaciones como Barrios de Pie o el MT (Mercado Territorial), ver organizaciones populares a mi me hacía llorar, me inspiró muchísimo, me incendió el pensamiento.

M: En tu novela aparece el personaje de una niña tehuelche. ¿Cómo fue que te interesaste por esa parte tan negada de la historia argentina?

L: Era algo con lo que sentía conflicto todo el tiempo. Hay una negación activa de los pueblos indígenas y eso me parecía muy doloroso, no solo desde la derecha, sino también desde la clase media progresista. En Colombia también hay racismo estructural pero al menos hay un discurso de diversidad, aunque sea para el afiche. Hay cierto orgullo que no es efectivo en políticas, pero existe cierto reconocimiento, aunque sea superficial. Cuando llegué a Argentina, el tema racial estaba muy invisibilizado. Me generaba un choque tenaz que, siendo un país donde se habla tanto de desigualdad material desde el marxismo, no se reconociera que la gente más pobre es la gente morena. Y cada vez que intentaba plantearlo, la respuesta era “esa gente son paraguayos, bolivianos, peruanos”. Eso me dolía muchísimo. Me parecía un nivel de racismo estructural muy fuerte, al que la gente le rehuye muchísimo.

M: Claro, una cosa es estudiar la Campaña del Desierto y otra muy distinta es ver cómo esa violencia persiste hoy, ¿cómo te atravesó eso?

L: Una vez me tocó trabajar en Ojo de Agua, Santiago del Estero. Era un pueblo visiblemente indígena y cuando les pregunté cómo se llamaban las comunidades indígenas que habitaron este territorio? Y ellos me respondían: “ninguno, no sabemos…”. Eso me rompió. Lo sentía un borramiento de la memoria. En Colombia, por lo menos, te dicen Chibchas, Muiscas, algo. Hay al menos una palabra que se salvó.

También tuve un choque cultural, no entendía las luchas políticas porque sentía que eran muy materialistas, luego lo entendí, y entendí su luz y su forma. Pero sobre todo me sentía sola, no entendía el amor, no entendía cómo se hacian amigos…porque yo venía de formas muy campesinas, con gente muy distinta. Al comienzo de mi viaje fui a una astróloga que me dijo algo que me quedó grabado: “En tu país la gente se relaciona desde el corazón, en Buenos Aires la primera relación entre la gente es muy mental. Por eso te estás sintiendo muy mal querida todo el tiempo”. Pero yo también soy muy curiosa e intelectual. Entonces pensé: yo tengo que entender este país, qué es lo que conozco? Volví a leer a Cortázar, a Sábato, a Borges. Volví a escuchar Fito Paez. Y luego la Maestría me abrió el gran canon de la literatura argentina, y ahí aparecieron Sara Gallardo, Hebe Uhart, etc, Y también miraba Canal Encuentro todo el día, que era mucha historia argentina. Yo necesitaba entender la historia para poder querer a este país y poder relacionarme. Y luego aquello que era rechazo, se volvió amor, ahí empecé a ver también cosas muy luminosas. Cosas que deseaba para mi país: organización popular, juicios a militares, procesos de memoria, verdad y justicia. Una empieza a comparar su país con el otro país. Hasta que ya se me volvió personal, el momento donde se me vuelve personal, fue la casa. Porque como migrante, el tema de la vivienda es durísimo.

M: Cuéntame cómo era esa casa de San Telmo a la que le dedicaste la novela.¿Vivías allí con otros migrantes, pensaron alguna vez algún tipo de organización contra la suba de alquiler?

L: Estaba subdividida de forma muy rara. No llegué a conocerla toda pero tenía entre habitaciones individuales y apartamentos. Vivía una familia grande, unos chicos del Paraguay, una chica de Salta, y de otras ciudades de Argentina, y una señora ucraniana. Era un monstruo arquitectónico y estaba en pésimo estado. Una vez colapsó la cloaca y tuvimos mierda hasta los tobillos por dos semanas. Los dueños no arreglaban nada. Y terminamos resolviendo entre nosotros lo que ellos deberían haber hecho, entonces había muchos conflictos por la plata. Algunos tenían contrato, otros no. Y eso generaba diferencias: los sin contrato eran más pobres y más vulnerables. Los dueños les subían el alquiler cuando querían. Todo estaba pensado para que no pudiéramos organizarnos. Además, teníamos una señora ucraniana que era okupa y estaba muy, muy loca de verdad.

M: ¿Te inspiraste en esa señora para crear a los personajes inmigrantes ucranianos?

L: Pues eso fue antes de la guerra de Ucrania, entonces no quería tocar esa arista, pero después fue como, ¡¿porque puse personajes ucranianos?! Pero me empecé a obsesionar con Elena, que era esta señora ucraniana que estaba absolutamente demente, pero era la única que les había ocupado esa casa a esos hijueputa. Y toda la novela es una fantasía de lo que yo hubiera querido que hiciéramos con los dueños: ¡ocupar esa casa todos!

M: ¿Cómo fuiste construyendo la voz de la casona como personaje central?

Parte de vivir en una casa tan vieja es preguntarse todo el tiempo: ¿qué habrá pasado acá? ¿quién vivió acá? ¿quién durmió en esta pieza? Me contaron que el último piso, donde yo vivía, había sido el de las personas que trabajaban en la casa. Entonces empecé a imaginar: mujeres que vivieron ahí. La casa había sido tan intervenida, tan Frankenstein, que era difícil pensar en su origen, la sentía como una viejita con Alzheimer: a veces recordaba su pasado, a veces se actualizaba. Yo tenía que estar hablando con ella todo el tiempo para que no se dañara, era muy angustiante, aunque pagamos un alquiler bajo, al final era carísimo: siempre había que reparar algo. Y me daba mucha tristeza porque pensaba: se nota que los dueños no la quieren, y yo la amaba. Esa diferencia me parecía muy extraña. ¿Por qué ellos tienen propiedad si yo soy la que la habito, la reparo, tengo una relación con ella, la quiero mejorar? Entonces apareció la voz de la casa. Una casa que no quiere a los dueños. Una casa anarquista como yo. Que nos quiere a nosotros. Y las mujeres aparecieron como migrantes, haciendo labores de servicio.

M: ¿Y ahí se empezó a armar el romance entre Vira y Olena?

L: Si fue contestatario a la idea de “familia, propiedad, patria” otras formas de generar comunidad, amor, erotismo, placer. Empecé a leer sobre el anarquismo argentino de comienzos de siglo. Las mujeres estaban muy avanzadas: había periódicos escritos por ellas, se estaban planteando el amor libre, métodos anticonceptivos. Parecía 2017, no 1907. Pero con el tema de homexualidad ya era “mucho”. Pero si te vas por esta vía anarquista a cuestionar las estructuras, el deseo se amplía y descubres que puedes amar a una mujer…

Luego apareció el personaje de Taras. Me encantaba esta idea del okupa secreto, alguien que pone en jaque la propiedad como un fantasma que te mueve todo. Que genera miedo. Miedo a que te ocupen. A que te roben. A que alguien cuestione lo que creés que es tuyo. Y también leyendo anarquía me empecé a preguntar por el robo. Me parece fundamental, como volver a reivindicar el robo en las prácticas artísticas. Considero muy peligrosa esta idea individual donde la escritora se vuelve mercancía, todos somos ahora una marca que protegemos en Instagram, cuando más bien la creación es una “red de robos”, de apropiaciones, no existe inventar nada en literatura, ni en nada. Entonces ahí aparece Taras, a quién quiero mucho.

Estoy obsesionada con El fetichismo de la marginalidad de César González. Él plantea todo esto desde la literatura: “lo que quiere la gente de mi, es el relato del arrepentido”, y le toca responder todo el tiempo qué piensa del robo, de los villeros. Y yo pienso que también escribí sobre esto, pero a mi nadie me hace esas preguntas, porque soy una mujer blanca burguesa y no tengo que dar cuentas, pero me da mucha rabia eso.

M: Tu novela recupera símbolos anarquistas justo cuando nociones como “libertad” están siendo vaciadas de sentido, en un contexto de disputa por derechos.

Mucho del libro se volvió una respuesta a Milei, porque él reivindica el mismo período histórico de la novela. Eso de “Hagamos a la Argentina grande de nuevo” remite directamente a ese momento: romantizar a Roca todo el tiempo. Lo que más rabia da es que se tomen todos los términos anarquistas; esa reivindicación que hace de “libertad” no es sobre la libertad humana, sino sobre el libre mercado. Mientras escribía la novela yo creía que él no iba a ganar, no podía ganar, precisamente por la memoria. Y ganó, y yo entré en una desesperanza tenaz.

Y en el mundo donde una vea hoy es horrible. Pero creo que la única forma de resistir es no ceder los espacios de la imaginación y la posibilidad. Es muy difícil sostenerlos —no te digo que yo pueda—y en eso el anarquismo es muy potente: porque todavía no ha sucedido. Nos vamos a organizar según el deseo, sin jerarquías, muy amorosamente. La literatura, en ese sentido, puede hacer operaciones sobre la historia: alterar imaginariamente el pasado para alterar el presente, porque no creo que el tiempo sea lineal, sino que todos los tiempos están sucediendo.

M: Mencionás a Osvaldo Bayer en la parte de los agradecimientos, y también a un jaguar. ¿Por qué?

Bayer fue quien más me enamoró de muchos temas de la historia argentina. Es el único argentino que yo vi hablar en extensión, del tema indígena. Hay un documental hermoso que se llama Awka Liwen. Ese documental me voló la cabeza. Osvaldo conecta las comunidades indígenas con el anarquismo.

Y después siento que hay una presencia que me cuida. Y esa presencia es el jaguar. Me aparece en sueños, en cuentos, en tomas de yagé. Es él quien me permite hacer cosas que me dan miedo. Como migrar.